자전거로 하루를 시작하는 사람들

덴마크에는 약 420만 대의 자전거가 있다. 인구 600만 명 중 상당수가 자전거를 소유하고 있다는 뜻이기도 하다. 총리까지 자전거로 출근하는 나라에서 자전거는 문화이며 일상이다. 등록 차량이 286만 대에 그친다는 점을 보면, 이 나라의 교통 철학이 어디에 중심을 두고 있는지 알 수 있다.

수도 코펜하겐에는 자전거가 차량보다 다섯 배나 많다. 출퇴근과 등하교의 절반 가까이가 자전거로 이뤄지는 것도 이곳에서는 놀라운 일이 아니다. 나도 거의 매일 1시간 30분 간 자전거를 타고 학교를 다녔다. 내 친구들도 그랬다. 학교 앞에서 차를 세우고 아이를 내려주고 출근하는 부모는 많지 않았다.

자전거가 우선인 도시

도시는 자전거 이용자를 배려하는 데도 인색하지 않다. 신호 대기 중 자전거 이용자가 편히 기대고 신호를 기다릴 수 있도록 길 옆에 설치된 금속 레일, 자전거를 탄 채 쓰레기를 쉽게 버릴 수 있도록 20도 가량 기울여 설치한 쓰레기통까지. 이 세심한 배려는 자전거가 우대 받고 있다는 것을 자연스럽게 보여준다.

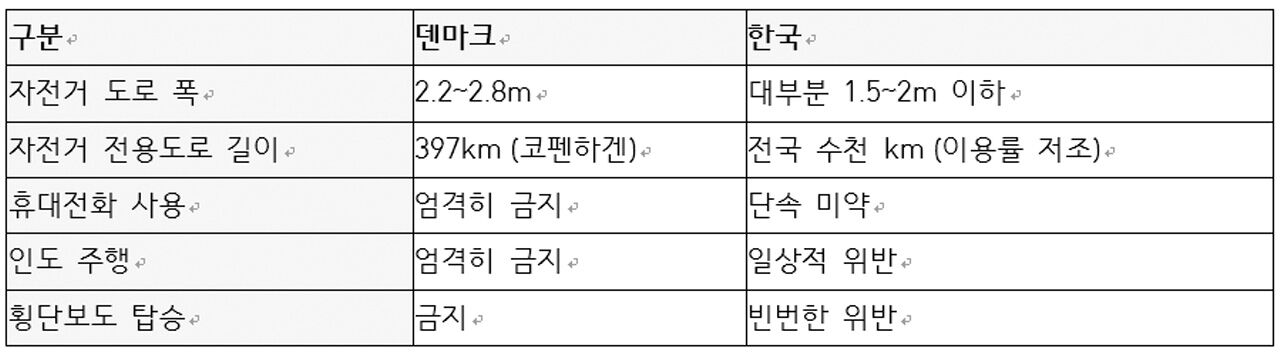

코펜하겐 시내의 자전거 전용도로는 397km에 달한다. 폭도 2.2~2.8m로 넉넉해 두 대가 나란히 달릴 수 있다. 이 때문에 자전거가 자동차 도로로 밀려나 위험하게 달리는 모습은 좀처럼 보기 힘들다. 도시를 벗어나도 비슷한 풍경이 이어지고, 도로 폭이 줄어들면 그에 맞게 보행자 도로나 버스 전용도로 폭을 조정하는 유연함도 보였다.

우리의 모습은? 일상이 된 사고

얼마 전 출근길에 인도 위를 달려오던 자전거에 부딪혀 병원 신세를 진 적이 있다. 내 개인 이야기다. 바로 옆에 자전거 전용도로가 있었지만, 이용자는 굳이 인도를 선택했다. 그리고 결국 사고를 냈다. 우리 사회에 자전거 전용도로는 여전히 '있지만 잘 쓰이지 않는 인프라'에 머물러 있다.

관련 법도 있다. 도로교통법 제13조 2항을 보면, '자전거 운전자는 자전거 전용도로가 있는 곳에서 자전거 도로로 통행해야 한다'라고 명시돼 있다. 그러나 지키지도 않고 단속도 안 한다. 인도 위에서 발생하는 자전거 사고는 적지 않다. 2020년 224건, 2024년 461건으로 2년 사이에 두 배 가까이 늘었다. 신고되지 않은 사고까지 고려하면 이 숫자는 크게 늘 것이다.

자전거가 인도 위를 달리는 것은 불법이다. 그러나 우리 사회에서는 흔한 모습이다. 여기에 보행자에게 비키라고 벨까지 울리고, 서둘러 비키지 않으면 지나가면서 욕까지 한다.

왜 자전거 도로가 외면 받는가?

첫째, 좁은 전용도로. 대부분 폭이 약 1.5m로 두 대가 나란히 달릴 수 없는 구조다.

둘째, 가로수와 시설물로 방해 받는 도로 환경. 자전거 도로 바로 앞에 설치된 버스 정류장은 이용자들에게 큰 불편을 준다.

셋째, 전기 자전거까지 뒤섞여 복잡해진 흐름. 속도가 다른 자전거들이 좁은 공간에서 뒤엉킨다.

넷째, 차량 진행 방향과 상관없이 오가는 자전거들. 역주행하는 이용자들을 어렵지 않게 볼 수 있다. 결국 사고로 이어진다.

다섯째, 무엇보다 "자전거 이용, 인도 위에서는 안된다"라는 기본 원칙조차 지켜지지 않는 현실. 그저 남들이 다 타고 다니기 때문에 나도 한다는 식의 안일함이 깔려 있다.

반복되는 사고, 부족한 의식

지난해 퇴근 중 차 안에서 이런 모습도 목격했다. 고등학생 무리가 횡단보도를 건너던 중, 속도를 줄이지 않고 반대방향에서 자전거를 타고 달려오던 학생이 여학생 둘을 들이받는 사고를 눈앞에서 목격했다. 횡단보도 중앙을 마구 달리다가 생긴 사고였다.

이런 사고는 더 이상 드문 일이 아니다. "오토바이도 다니는데 자전거가 왜 안 되느냐"는 말이 있을 정도로 우리는 아직 '자전거를 교통 법규 안에서 어떻게 해야 하는가'에 대한 사회적 합의가 부족하다.

덴마크 vs 한국: 무엇이 다른가?

진짜 변화를 위하여

우리에게 필요한 것은 무엇일까?

첫째, 도로 개선이다. 자전거 전용도로의 폭을 최소 2m 이상으로 확보하고, 가로수와 버스 정류장 위치를 재조정해야 한다. 공간이 부족하다면 양방향 도로를 한쪽에 집중 배치하는 방안도 고려할 필요가 있다.

둘째, 단속 강화다. 법이 있어도 따르지 않으면 누구도 따르지 않는다. 인도 주행, 역주행, 횡단보도 주행에 대한 실질적 단속이 필요하다.

셋째, 교육과 캠페인이다. 자전거도 차량이며, 교통 법규를 준수해야 한다는 인식을 확산 시켜야 한다. 특히 청소년들에게 안전 교육을 강화해야 한다.

넷째, 시민 의식이다. 결국 모든 변화의 시작은 우리 자신이다. 편하다고 인도를 달리고, 귀찮다고 역주행하는 습관부터 바꿔야 한다.

자전거는 친환경적이고 건강에도 좋으며, 도시의 교통 혼잡을 줄일 수 있는 중요한 교통 수단이다. 환경을 살릴 수 있는 유일한 방법이 '자전거 이용'이라고 말하는 사람도 있을 정도다. 그러나 그 가치를 우리는 충분히 인식하지 못하고 있다. 문제는 인프라와 이용 문화가 따로 노는 현실이다.

도로를 넓히기보다 문화를 넓혀야 한다.

덴마크의 자전거 문화가 우리에게 주는 메시지는 단순하다. "자전거를 위한 도시를 만들고 싶다면, 도로를 넓히기보다 문화를 넓혀야 한다."

정책·설계·교육·시민의식이 동시에 맞물릴 때 비로소 자전거는 도시의 주인처럼 달릴 수 있다. 우리 도시도 충분히 그런 풍경을 만들 수 있다. 필요한 것은 거창한 예산이나 기술이 아니라, 규칙을 지키는 작은 실천이다. 그 시작은 오늘, 바로 우리 자신으로부터 가능하다.

![[취재파일] "자전거 문화를 먼저 넓혀야"](https://img.sbs.co.kr/newimg/news/20251118/202129296_1280.jpg)

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

![[단독] 병원 이사장의 추악한 민낯…당직실 까보니 '충격'](http://img.sbs.co.kr/newimg/news/20250322/202052736_300.jpg) 동영상 기사

동영상 기사