▲ 최근 연쇄적 해킹 사태가 발생하고 있다.

해킹 등 전과 2범인 A 씨는 또다시 한 회사 서버에 악성프로그램을 심었다는 혐의 등으로 2021년 기소됐습니다.

2017년부터 19년까지 악성프로그램으로 신용카드 정보 783만 6천여 건을 탈취했다는 혐의입니다.

악성프로그램을 다른 사람에 제공한 혐의도 확인됐습니다.

누범 기간인 A 씨에게 내려질 수 있는 형량은 이론상 징역 10년이 넘었지만, 법원의 선고는 징역 1년 6개월이었습니다.

"죄책이 매우 무겁고 상응하는 처벌이 필요하다"면서도 다른 사건으로 확정판결을 받은 점, 그의 연령이나 품행 등을 고려했다는 이유였습니다.

SKT에 이어 KT, 롯데카드에 대한 연쇄적 해킹 사태에 사회 불안이 커지고 있지만, 해킹범에 대한 처벌 수위는 미약한 수준이라는 지적이 나옵니다.

21일 대법원 판결문 열람 시스템에 따르면 2020년부터 올해 9월까지 5년 9개월간 선고된 해킹 사건 1심 판결 35건 중 실형을 받은 피고인은 49명 중 15명(30.6%)에 그쳤습니다.

이는 정보통신망 침해 사건 중 실제 해킹 범죄가 있었던 판결문만 추려낸 결과입니다.

49명 중 집행유예는 22명(44.9%)이었으며 12명(24.5%)은 벌금형이었습니다.

투자 업체를 운영하는 B 씨는 2017년 경쟁사 서버에 침입해 고객·회계 정보 34만여 건을 빼돌렸지만, 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 받았습니다.

법원은 B 씨가 금전적 이익을 얻지는 않은 점을 유리하게 봤습니다.

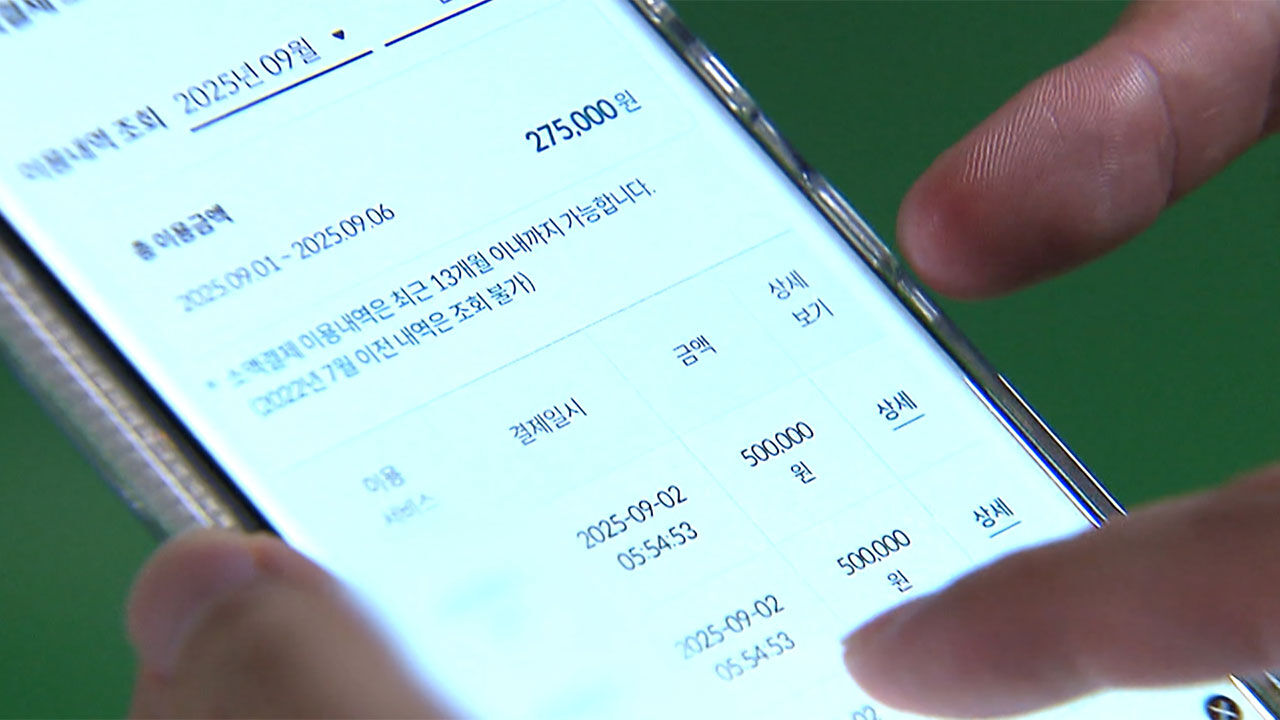

C 씨는 2018년 옛 직장 사이트에 침입해 회원정보 1만 3천여 건과 결제정보 3만 4천여 건을 내려받았습니다.

그 역시 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받아 구속과 수형 생활을 피했습니다.

정보통신망법은 허용된 접근 권한을 넘어 정보통신망에 침입하는 것을 금지하며, 이를 어기면 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

하지만 약 6년간 실형을 받은 15명의 평균 형량은 1년 8개월이었으며 최대 형량도 징역 3년이었습니다.

이마저도 개인정보보호법 위반, 도박공간 개설 등의 혐의가 합쳐진 결과입니다.

행정·국방·금융·통신 등에 관련된 정보통신망을 공격하면 '정보통신기반보호법' 위반 혐의가 적용됩니다.

10년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금으로 처벌도 더 무겁습니다.

하지만 이 경우도 중형이 선고된 경우는 드문 것으로 알려졌습니다.

해외발 공격이 많아 검거량 자체도 많지 않습니다.

2008년 미래에셋 사이트에 장애를 발생시키려 공격한 등의 혐의를 받는 D, E 씨는 각각 징역 2년과 징역 1년 6개월을 선고받았습니다.

D 씨는 항소심에서 뒤늦게나마 자백하고 반성했다는 등의 이유로 징역 1년 8개월로 감형됐습니다.

전문가들은 개인의 거의 모든 정보가 온라인에 보관되는 시대가 도래했고, 인공지능(AI)의 발전 등에 해킹 기술이 더 고도화돼 피해 규모가 급격히 커질 수 있다며 처벌 수위를 높여야 한다고 지적합니다.

법무법인 청 곽준호 변호사는 "탈취 정보나 금전 피해가 적은 경우 무거운 형이 잘 내려지지 않는 상황"이라며 "해킹은 개인정보를 악용한 2차 범죄나 인프라 공격 등으로 이어질 수 있기 때문에 더 엄격히 봐야 한다"고 지적했습니다.

정완 경희대 법학전문대학원 교수는 "현행법은 사회가 정보·디지털화됐다는 인식이 부족한 것으로 보인다"며 "양형기준을 상향하거나 형량의 하한선을 만들 필요가 있다"고 제언했습니다.

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사