▲ 서울 시내 아파트 등 주택 단지 모습

청년층은 취업과 진학을 위해 수도권으로 향하는 반면, 중장년층은 쾌적한 자연환경 등을 찾아 지방으로 이동하는 경향이 뚜렷하게 나타났습니다.

서울에 자리를 잡은 이들은 이후 집 문제로 경기·인천으로 다시 터전을 옮기는 모습도 보였습니다.

통계청은 이런 내용 등을 담은 '최근 20년간 수도권 인구이동'을 오늘(17일) 발표했습니다.

통계청은 지난 2020년에도 관련 통계를 발표한 적이 있는데, 이번에는 국내 인구 이동 특성이 다른 청년층(19∼34세)와 중장년층(40∼64세)을 구분해 세부적으로 분석한 것이 특징입니다.

수도권은 2011년 처음으로 순유출(유입 인구보다 유출 인구가 많음)을 기록했으나, 2017년부터는 순유입(유출 인구보다 유입 인구가 많음)으로 전환됐습니다.

2010년대 공공기관의 지방 이전과 정부부처의 세종시 이전 등의 영향으로 일시적인 유출이 있었으나, 지방 이전이 마무리된 2017년께 수도권 인구 유입세가 다시 강해진 것입니다.

세대별로 보면, 청년층은 수도권으로 순유입이 지속되는 반면, 중장년층은 2007년부터 줄곧 순유출이 이어지고 있습니다.

최근 20년간 비수도권에서 수도권으로 이동한 주요 이유는 취업·전직·이직·근무지 이동 등 직업 사유가 가장 많았습니다.

주택 문제를 이유로 이동한 비중은 점차 줄어들고(2014년 18.9%→2024년 10.9%), 교육 사유로 이동한 비중은 증가(2014년 8.8%→2024년 12.4%)했습니다.

가족 없이 나 홀로 지방에서 수도권으로, 또는 수도권 안에서 거처를 옮기는 '1인 이동'이 크게 늘어난 것도 특징입니다.

비수도권에서 수도권으로 이동할 때 1인 이동 비중은 2024년 77.9%, 반대로 수도권에서 비수도권으로 이동할 때는 74.0%를 기록했습니다.

이는 20년 사이 각각 20.0%포인트(p), 17.4%p 증가한 수칩니다.

수도권 내부에서도 1인 이동 비중은 2004년 32.5%에서 2024년 49.7%로 늘어 절반에 육박했습니다.

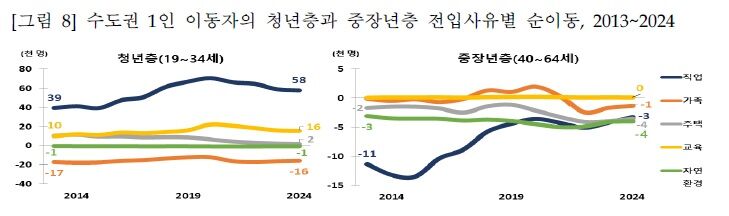

1인 이동 인구 중 청년층은 순유입, 중장년층은 순유출이 지속됐습니다.

청년층의 순유입 사유는 '직업'(2024년 기준 5만 8천 명)이 가장 많았고, 교육(1만 6천 명)이 그 뒤를 이었습니다.

중장년층은 자연환경, 주택(이상 각각 -4천 명), 직업(-3천 명) 등을 이유로 혼자 수도권을 떠나는 이들이 많았습니다.

청년층은 일자리와 학업을 위해 수도권으로 유입되고, 중장년층은 더 나은 자연환경과 생활 여건을 찾아 떠나는 모습입니다.

지역별로 보면, 청년층은 영남·호남·중부권 모두에서 수도권으로 빠져나간 인구가 유입 인구보다 많았습니다.

특히 부산, 대구, 광주, 경북, 경남 등 5개 시도는 지속적인 수도권 순유입을 기록했습니다.

반면, 중장년층은 중부권을 중심으로 수도권 순유출이 지속되고 있습니다.

호남권은 2008년부터, 영남권은 최근 3년간(2022∼2024년) 순유출 상탭니다.

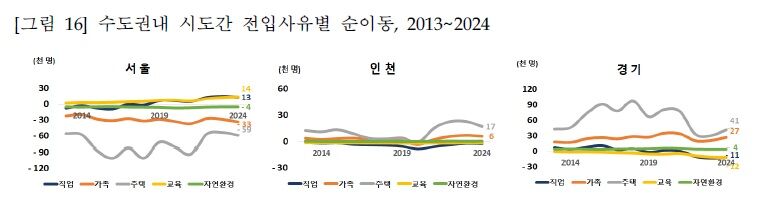

수도권 내부 이동 흐름을 보면, 서울은 최근 20년간 순유출이 지속되며 인구가 점차 빠져나가고 있습니다.

서울에서 빠져나간 이들은 주로 경기도로 향하는 것으로 보입니다.

경기도는 수도권 내 이동에서 꾸준히 순유입을 기록하고 있습니다.

청년층의 수도권 내부 이동 흐름에서는 서울은 순유출, 경기와 인천은 주로 순유입입니다.

다만 비수도권과의 이동에서는 서울, 경기, 인천 순으로 순유입이 많습니다.

비수도권에서 서울로 먼저 이사한 뒤 다시 경기나 인천으로 옮겨가는 청년층이 많다는 의밉니다.

중장년층은 서울, 인천, 경기 모두에서 2008년부터 순유출이 지속되고 있습니다.

서울을 떠나는 주요 이유는 주택 문제가 가장 많았고, 반대로 경기도는 주택 사유로 전입하는 사례가 가장 많았다 하지만 서울도 교육 사유로는 2012년부터, 직업 사유로는 2019년부터 순유입을 기록하고 있습니다.

취업과 학업을 위해 서울을 찾는 청년들이 여전히 많지만, 높은 집값 때문에 다시 경기도 등으로 떠나는 흐름이 나타나고 있는 것으로 보입니다.

(사진=통계청 제공, 연합뉴스)