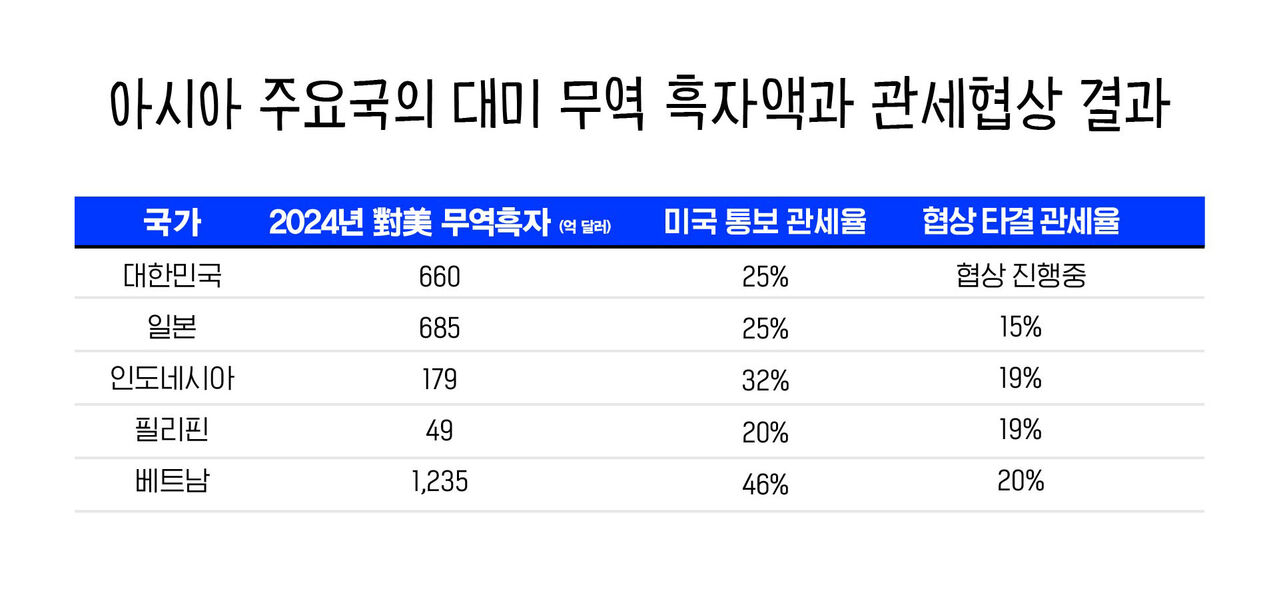

8월 1일 '트럼프 발 추가 관세폭탄' 시한을 앞두고 아시아 국가들이 잇따라 미국과 협상을 마무리 짓고 있습니다. 특히 우리와 여러모로 유사한 처지인 일본이 오늘(23일) 협상타결 소식을 전해왔습니다. 베트남(21일)을 시작으로 인도네시아(22일), 필리핀(22일), 일본까지 아시아 주요국의 협상 결과와 우리의 선택지는 어떨지 짚어봤습니다. 이들 나라의 공통분모는 관세율을 낮추기 위해 미국산엔 길을 터주고 농산물 시장을 일부 열어줬다입니다.

일본 상호관세 15%.."대미 흑자국 가운데 최저"

1. 일본

전체 수출품에 미국이 일방적으로 통보한 상호관세는 한국과 마찬가지로 25%였습니다. 협상 결과는 10%p 낮아진 15%였습니다. 이시바 총리는 "대미 무역흑자국 가운데 지금까지 가장 낮은 숫자"라고 강조했습니다. 품목별로는 우리의 관심사이기도 한 자동차의 경우 12.5%로 절반을 하향 조정하되 기존 관세 2.5%와 더해 최종 15%가 됐습니다. 철강 알루미늄은 기존에 적용했던 50%를 유지하기로 했습니다.

반대급부에는 대미 투자와 쌀 시장 개방이 포함됐습니다. 트럼프 대통령은 "일본은 미국에 5,500억 달러(약 759조 원)를 투자할 것이며 가장 중요한 것은 자동차와 트럭, 쌀과 일부 농산물에서 자국 시장을 개방한다는 것"이라고 밝혔습니다. 미국이 추진 중인 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업과 관련해 조인트벤처를 설립할 것이라는 소식도 전해졌습니다. 우리 역시 주목한 쌀시장 개방과 관련해 이시바 총리는 "최소시장접근 물량의 틀 안에서 미국산 쌀 조달 비율을 늘릴 것"이라고 했습니다. 일본은 연간 77만 톤의 쌀을 무관세로 수입하고 있는데 이 범위 안에서 미국산 쌀 수입을 확대할 것으로 보입니다.

2. 인도네시아

상호관세율을 32 %에서 19 %로 떨어뜨렸습니다. 대신 미 농산물과 차량 관련 규제를 완화했습니다. 보잉 여객기 50대(110 억 달러 추정), 에너지 150 억 달러, 농산물 45 억 달러의 '패키지 구매 약속'에 서명했습니다. 덧붙여 미국산 99 % 품목에 관세 전면 철폐, 즉 대미 무관세 특혜까지 담았습니다. 비관세 장벽으로는 미국산 농축산물에 대한 규격을 인정하고 수입 허가 절차를 간소화하기로 했습니다.

3. 필리핀

마르코스 대통령이 트럼프 대통령과 정상회담 후 협정에 서명했습니다. 백악관까지 날아가 얻은 관세율은 1%p 적은 19%였습니다. 인도네시아와 같고 다음으로 설명할 베트남보다는 1%p 낮습니다. 미국산 농산물(쌀, 옥수수, 육류, 유제품 등)에 대한 전면 무관세, 수입쿼터 확대 및 절차 간소화라는 양보도 한 것으로 전해집니다. 마르코스 대통령은 관세율 1%p 인하에 "매우 작은 양보처럼 보일 수 있지만 여전히 중요한 성과"라면서 "협상은 원래 그렇게 진행된다"고 말했습니다.

4. 베트남

협상이 타결된 국가 가운데 지난해 대미 무역 흑자액 1위(1,235억 달러)인 베트남은 지난 4월 통보된 46%의 절반 이하인 20%에 서명했습니다. 다만 중국산 우회 물품 등에는 40%의 관세를 적용하기로 했습니다. 반면 대폭적인 시장 개방과 수입 확대 조치가 뒤따를 전망입니다. 미국의 대표적인 곡물(옥수수 밀 등) 및 육류, 가공식품, 목재에 대해 무관세 또는 5% 이하의 낮은 관세를 적용하기로 했습니다. 또 민간과 공기업은 올 상반기에 30억 달러 규모의 미 농산물을 추가 수입하기로 하는 계약도 체결했습니다.

한국‑미국 협상, 어디서 맞부딪치나?

일본까지 협상을 마무리했다는 점에서 우리 정부도 만만치 않은 입장이 됐습니다. 현재 한미 간에는 -철강과 알루미늄에 50% 품목관세 -자동차에 25% 품목관세 -통보된 상호관세 25%라는 이슈가 걸려있습니다. 이 밖에 미국의 관심사인 -쌀 수입량 확대 - 30개월 이상 소고기 수입 -유전자변형생물체(LMO) 감자 수입 -알래스카 LNG 사업 참여 -고정밀 지도 데이터 반출 등의 난제가 도사리고 있습니다.

우리 정부는 포괄적 합의 전략을 준비하고 있습니다. 미국의 국가전략에 부합하는 조선-반도체-원전 등 제조업 협력 강화 카드와 국방비의 단계적 인상 등이 포함된 안입니다. 단연, 협상의 초점은 쌀과 소고기 시장 추가 개방 여부와 폭에 맞춰질 것으로 전망됩니다. 농민단체의 반발, 재정적 비용의 증가를 염두에 두면서도 다른 나라의 사례에서 보듯 농축산물에 대해 국민이 수용할 수 있는 범위의 양보가 불가피하다는 의견도 적지 않습니다.

(남은 이야기는 스프에서)

![[단독] 아들 총격 살해 60대 입 열었다…유족 충격 증언](http://img.sbs.co.kr/newimg/news/20250723/202094299_300.jpg) 동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

![[단독] "영주권까지…아빠 찬스였나" 후보자 딸 무슨 일](http://img.sbs.co.kr/newimg/news/20250723/202094275_300.jpg) 동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사