외국인이 중국에 계속 체류하기 위해서는 정기적으로 '거류허가증'을 받아야 합니다. 직종에 따라 거류허가증의 유효 기간이 다른데, 기자(특파원)의 경우 매년 갱신해야 합니다. 다른 직업군이 대략 3년마다 한 번 갱신하는 것에 비하면, 기자는 더 자주 거류 '허가'를 받아야 하는 셈입니다. 외국인 기자는 중국에서 '반(半) 스파이'로 간주되기 때문입니다. 중국 당국이 거류 허가를 내주지 않으면 다른 도리가 없습니다. 중국을 떠나야 합니다. 실제 중국 당국은 다른 나라와 외교적 갈등이 있을 때, 혹은 해당 기자가 중국 체제에 반(反)하는 기사를 쓸 때 종종 이런 식으로 외국인 기자를 추방하고는 합니다. 이런 까닭에, 거류허가증 갱신 기간이 되면 공안의 반응에 여느 때보다 촉각을 곤두세울 수밖에 없습니다. 하지만 이번만큼은 공안의 단순한 착오일 거라 생각하고 웃어넘겼습니다. '내가 영화 <미션 임파서블>의 이단 헌트(톰 크루즈)도 아니고…'

그런데, 이튿날 또 전화가 걸려 왔습니다. 같은 공안이었습니다. 이번에는 구체적인 이름을 거론하며 "'김지O'이란 이름으로 중국에 입국한 사실이 없느냐"고 물었습니다. 제 쌍둥이 동생 이름이었습니다. 더 이상 웃어넘길 수 없었습니다. 쌍둥이라고 설명하자 증명을 요구했습니다. 가족관계증명서와 둘이 함께 찍은 사진을 보내라고 했습니다. '성인이 된 이후, 가급적 최근에 함께 찍은 사진'이라는 구체적인 단서까지 달았습니다. 동생과 사이가 나쁜 것도 아닌데, 성인이 되어서 함께 찍은 사진을 찾기란 쉽지 않았습니다. 성인 남자 형제 둘이 사진 찍을 일이 흔치 않다는 걸 새삼 깨달았습니다. 다행히 17년 전 동생 결혼식 때 찍은 가족사진이 외장 하드 디스크에 보관돼 있었습니다. 이렇게 서류와 사진을 제출하고 나서야 '중국에 계속 머물러도 좋다'는 허가를 받을 수 있었습니다.

나중에 확인한 사실이지만 동생이 가장 최근 중국을 방문했던 건 코로나19가 확산하기 전인 2018년이었습니다. 그도 그럴 것이 코로나19 발발 이후에는 중국의 강력한 '제로 코로나' 정책 탓에, 중국을 방문할 경우 2~3주간 강제 격리를 해야 했던 탓에, 사실상 중국 방문이 불가능했기 때문입니다. 중국이 외국인에 대한 안면 인식 기록을 데이터베이스화하고 있다는 추론이 가능했습니다. 수년 전 입국 기록까지 대조해 자동 식별하는 시스템이 본격 가동됐다는 방증이기도 합니다. 베이징 특파원으로 근무하던 첫해와 두 번째 해까지만 해도 공안으로부터 이런 전화를 받은 적이 없었습니다. 추측컨대, 앞으로 제 동생은 기자인 쌍둥이 형을 뒀다는 이유로 중국 입국이 더 힘들어질 수 있습니다. "당신, 기자인데 이름 속여서 입국한 것 아냐?"

중국, 'AI 강국' · '체제 보호' 두 마리 토끼 잡을까

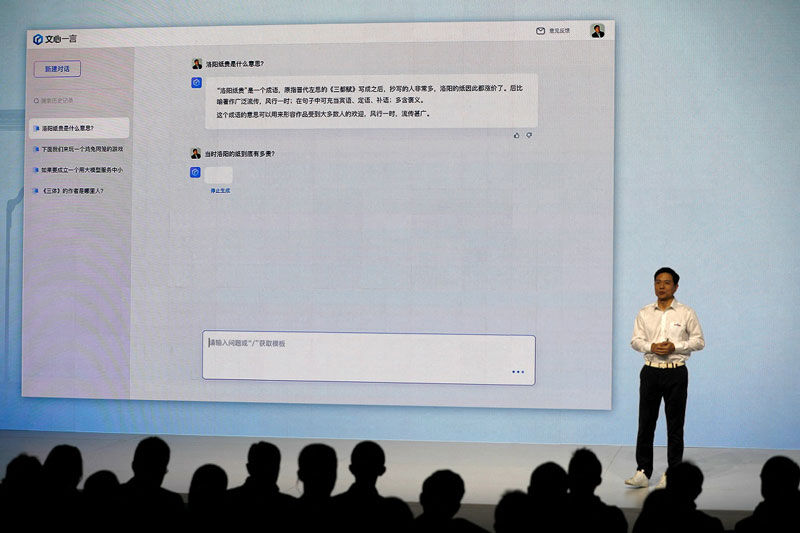

바이두를 시작으로 알리바바, 텐센트, 화웨이, 센스타임 등 중국의 빅테크 기업들도 미국 오픈AI의 챗GPT에 대항할 수 있는 자체 생성형 AI 챗봇을 발표했거나 개발하고 있습니다. 지난 3월 AI 챗봇 '어니봇(Ernie bot; 중국명 文心一言)'을 공개한 바이두는 어니봇이 종합 능력 평가에서 '챗GPT 3.5'를 능가했다고, 심지어 중국어 능력에서는 GPT-4까지 앞질렀다고 주장합니다. 6월 시진핑 중국 주석이 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자를 만난 자리에서 "미국 AI 기술의 중국 진출을 환영한다"고 밝힌 것도, 이런 자신감의 발로일 수 있습니다. 아울러, AI 기술이야말로 미래 산업과 세계 패권을 좌우할 핵심 기술임을 중국도 절감하고 있기 때문으로 여겨집니다. 2017년 중국은 "2030년까지 AI 세계 1위 강국이 되겠다"는 원대한 목표를 제시한 바 있습니다.

![AI 시대, 중국의 두 모습 [SDF 다이어리]](http://img.sbs.co.kr/newimg/news/20230804/201816624_1280.jpg)

▲ 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자와 만난 시진핑 주석

그렇다고 중국이 자국 빅테크들의 자유로운 AI 개발을 무한정 보장할 것으로 보이진 않습니다. AI 기술 발전이 개인의 자유와 권리 증진, 민주화를 수반하거나, 반대로 정보 조작이나 가짜뉴스를 양산해 중국 체제에 대한 도전을 불러올 수 있기 때문입니다. 이미 중국은 이른바 '만리 방화벽'을 구축한 상태입니다. 만리 방화벽은 중국의 상징 만리장성에서 이름을 딴 것으로, 중국식 강력한 인터넷 통제 체제를 일컫습니다. 이 방화벽을 통해 중국은 주요 외국 언론사 사이트부터 페이스북, 트위터, 인스타그램, 유튜브, 넷플릭스, 카카오톡 등까지, 자국에 불리한 정보가 유입될 가능성이 있는 외부 인터넷 접속을 차단하고 있습니다. 체제에 불리하거나 위협이 될 만한 정보를 14억 자국민들이 접할 수 없게 원천 봉쇄한 겁니다. AI 개발도 예외가 아닙니다.

로이터통신 등 외신들이 바이두의 AI 챗봇 어니봇을 시연해 본 결과, 어니봇은 정치적으로 민감한 질문에 침묵했습니다. '시진핑 주석이 훌륭한 지도자인가'라는 질문에 "아직 답변하는 법을 배우지 못했다"고 답했고, 1989년 톈안먼 사태에 대한 평가를 요구하자 어니봇은 대화 주제를 바꿀 것을 제안했습니다. '중국이 타이완 통일을 위해 무력을 사용할 것인가'라는 질문에도 답을 피했습니다. AI의 머신러닝, 딥러닝 과정에서 의도적으로 민감한 주제의 학습을 배제했거나 특정한 답변만 하도록 규제한 결과입니다.

중국 정부는 7월 13일 '생성형 AI 산업 관리 규정'을 발표했는데, AI 서비스가 '중국의 사회주의 가치를 견지해야 한다'고 못 박았습니다. '체제 전복을 선동하거나 국가 통일을 저해해서는 안 된다'고도 했습니다. 그러면서 제품 출시 전 보안 평가를 받아야 한다고 명시했습니다. AI 서비스 내용을 사전 검열하겠다는 의지를 분명히 한 것입니다. AI 기술 발전을 도모하면서 동시에 공산당 지배 체제도 보호한다는, 두 마리 토끼를 다 잡겠다는 전략입니다.

"감시·통제에 AI 활용"…AI, '양날의 검' 되나

![AI 시대, 중국의 두 모습 [SDF 다이어리]](http://img.sbs.co.kr/newimg/news/20230804/201816626_1280.jpg)

제임스 캐머런 감독의 영화 <터미네이터>가 개봉된 지 39년이 지났습니다. 영화 속에서 인류와 로봇 군단이 전쟁을 벌이는 건 2029년입니다. 그 사이 현실 세계에선 알파고가 이세돌 9단을 이겼고, 챗GPT가 등장했습니다. 갈수록 더 많은 영화가 AI가 인간을 지배하거나 인류를 위협하는, 어둡고 불안한 미래를 그리고 있습니다.

크리스 밀러는 저서 <칩워(Chip War)>에서 "베이징은 기술을 감시의 목적으로 극대화하면서 AI와 독재주의를 결합한 21세기 혼종을 만들어 냈다"고 서술했습니다. 비단 중국만의 모습일까요? AI는 인류의 적일까요, 친구일까요? 이에 대한 AI(챗GPT)의 답변은 아래와 같습니다.

![AI 시대, 중국의 두 모습 [SDF 다이어리]](http://img.sbs.co.kr/newimg/news/20230804/201816627_1280.jpg)

(글 : 미래팀 김지성 기자 jisung@sbs.co.kr)

![AI 시대, 중국의 두 모습 [SDF다이어리]](http://img.sbs.co.kr/newimg/news/20230804/201816628_1280.jpg)

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사