하지만 지금까지 미세먼지가 체내에서 어떻게 이동하고 또 어느 장기에 얼마나 쌓이는지를 직접 눈으로 확인할 수 있는 연구 결과는 많지 않은 것이 현실이다.

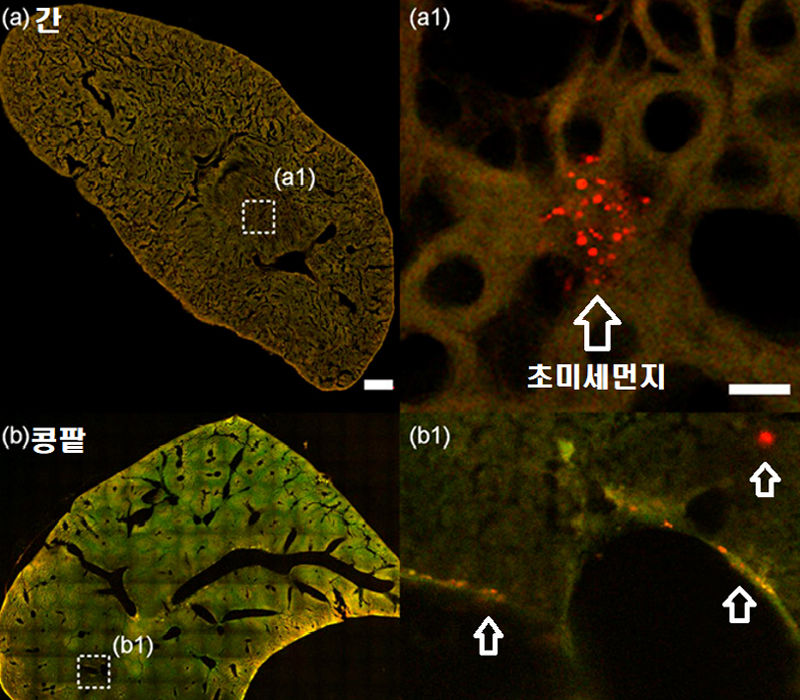

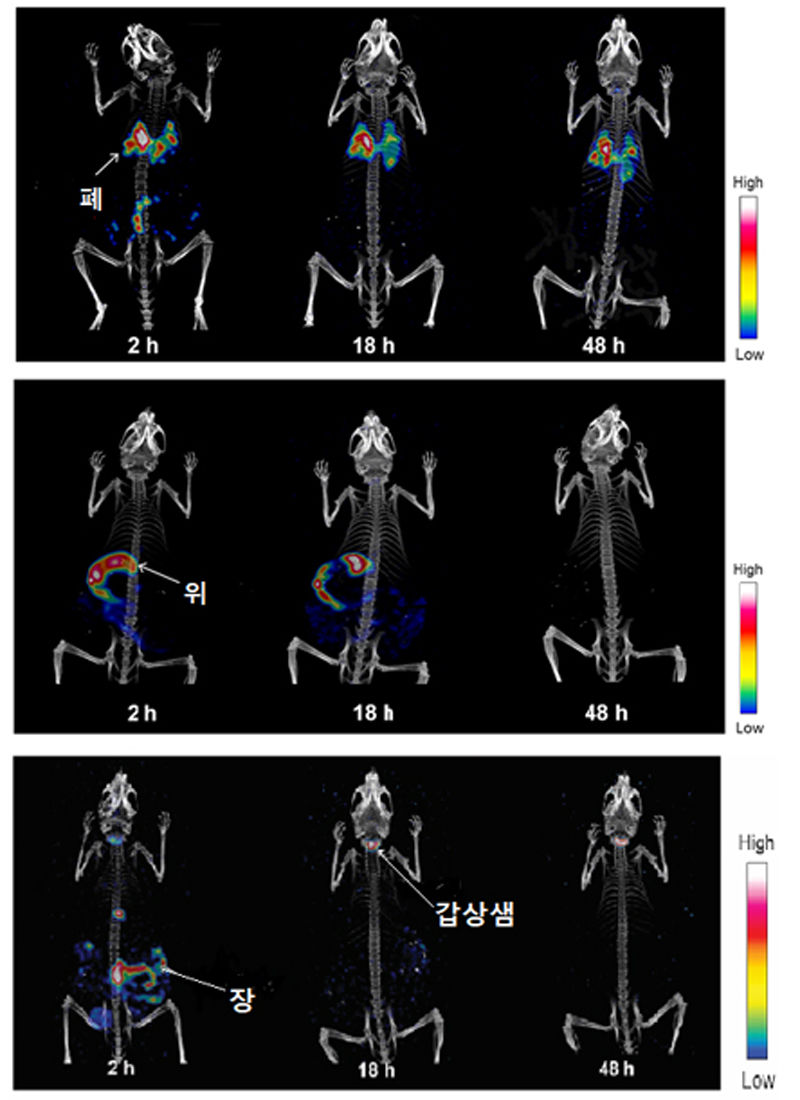

최근 중국 연구팀은 초미세먼지가 허파꽈리뿐 아니라 혈관으로 침투해 간이나 콩팥 같은 장기의 세포에 쌓이는 과정을 거의 실시간으로 세포 수준까지 매우 상세하게 촬영하는 데 성공했다. 연구결과는 미국국립과학원회보(PNAS) 최근호에 발표됐다(Li et al., 2019).

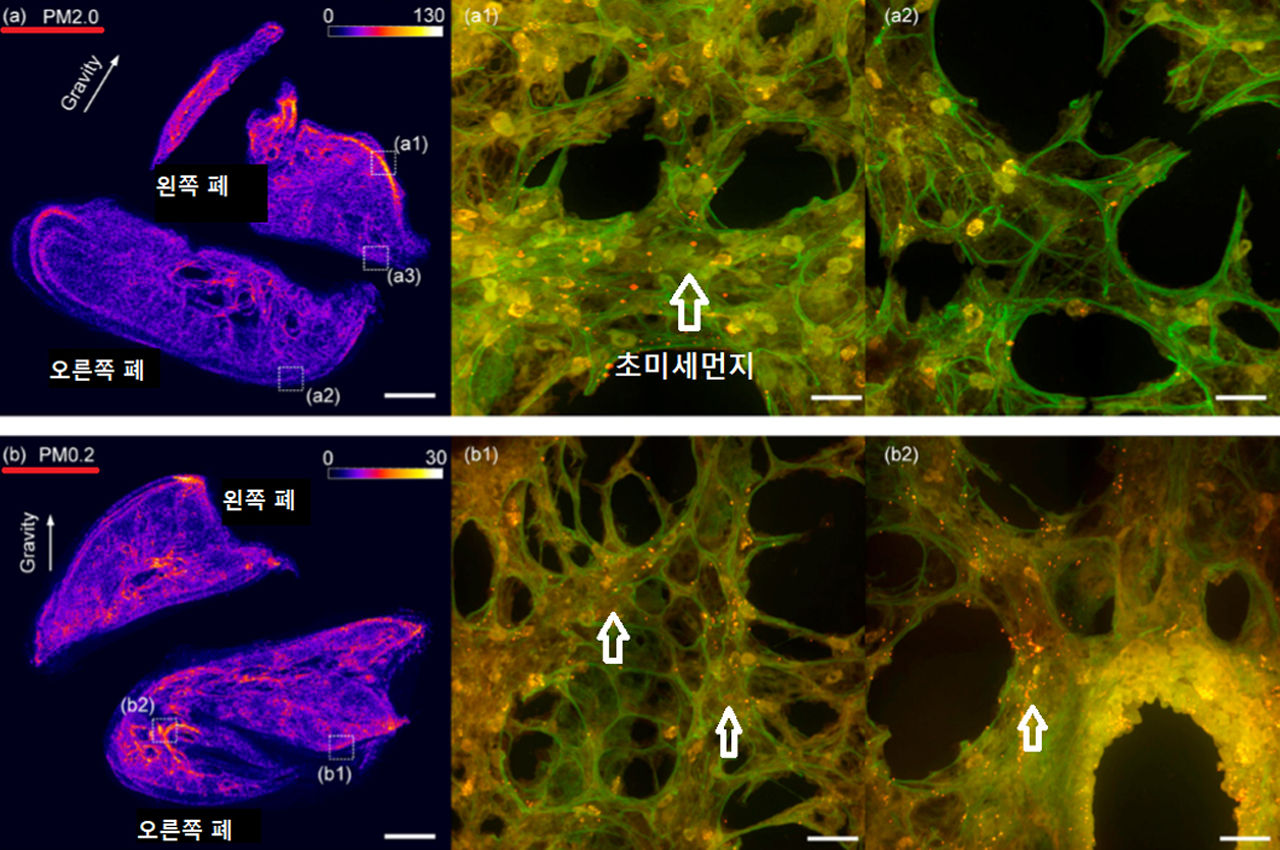

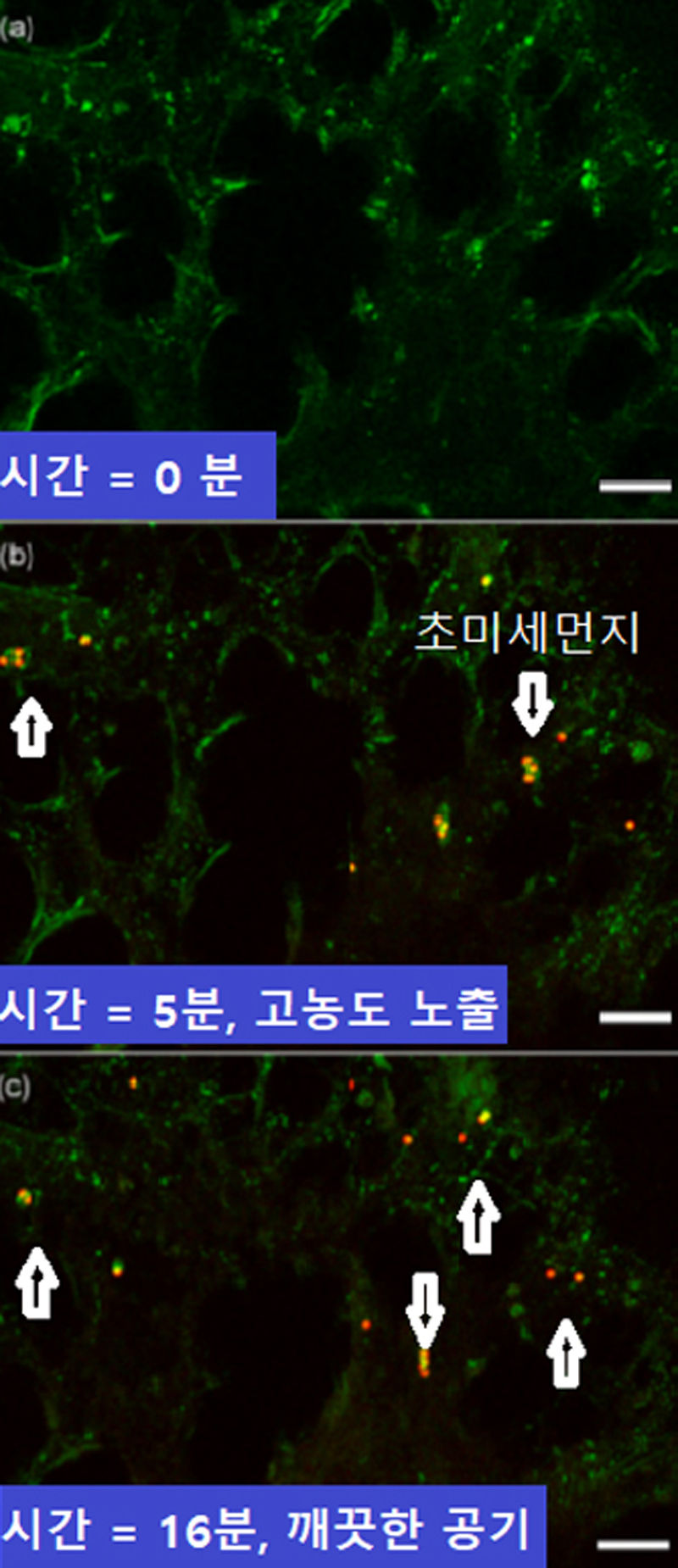

연구팀은 형광 염색을 한 미세 입자를 실험용 쥐가 흡입하도록 한 뒤 허파와 간, 콩팥 등 각 기관을 매우 상세하게 촬영하는 방법으로 허파꽈리와 간, 콩팥 등의 세포에 미세먼지 입자 하나하나가 쌓여 있는 것을 확인했다. 연구팀은 미세 입자의 크기가 2.0 마이크로미터(μm) 이하인 PM2.0과 0.2μm 이하인 PM0.2 등 두 종류의 초미세먼지에 대한 실험을 실시했다.

우선 폐에서 이산화탄소와 산소의 교환이 이뤄지는 허파꽈리 영상을 보면 세포 곳곳에 노랗고 빨갛게 염색된 초미세먼지가 쌓여 있는 것을 볼 수 있다(아래 그림 참조). 특이한 것은 상대적으로 크기가 큰 PM2.0의 경우 허파꽈리에 균일하게 쌓이지 않고 한쪽에 몰려 있는 것을 볼 수 있다(그림 a1, a2 비교). 반면에 상대적으로 크기가 작은 PM0.2의 경우는 허파꽈리 전체에 거의 골고루 퍼져 있는 것을 볼 수 있다(그림 b1, b2). 연구팀은 상대적으로 크기가 큰 PM2.0의 경우는 중력에 의해 초미세먼지가 한쪽으로 쏠리는 것으로 해석했다.

<참고문헌>

* Donghai Li, Yongjian Li, Guiling Li, Yu Zhang, Jiang Li, and Haosheng Chen, Fluorescent reconstitution on deposition of PM2.5 in lung and extrapulmonary organs, 2019, Proceedings of the National Academy of Sciences, doi/10.1073/pnas.1818134116

* Chang Heon Lee, Ha Eun Shim, Lee Song, Hi Gyu Moon, Kyuhong Lee, Jung Eun Yang, Ha Yeon Song, Yong Jun Choi, Dae Seong Choi and Jongho Jeon, Efficient and stable radiolabeling of polycyclic aromatic hydrocarbon assemblies: in vivo imaging of diesel exhaust particulates in mice, Chemical Communications, 2018, DOI:10.1039/c8cc08304e

![[취재파일] 폐와 간, 콩팥에 쌓인 초미세먼지 촬영…혈액 통해 온몸에 침투 확인](https://img.sbs.co.kr/newimg/news/20190119/201273523_1280.jpg)

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

![[단독] "김병기, 아들 예비군 훈련 연기하라고…모멸감"](http://img.sbs.co.kr/newimg/news/20251227/202141689_300.jpg) 동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

댓글