미세먼지를 개선하겠다니 반가운 일이다. 하지만 정작 그동안 논란이 됐던 경유차나 경유 가격 문제, 전국적으로 볼 때 초미세먼지를 가장 많이 배출하는 사업장 배출 규제에 대한 문제 등 민감한 부분은 상당 부분 빠지거나 핵심을 비켜갔다.

국민이 미세먼지 개선을 요구하는 것은 현 미세먼지 오염 상황이 심상치 않기 때문이다. 정부가 미세먼지 배출을 규제하려는 것도 같은 이유에서 일 것이다. 모두가 알고 있듯이 미세먼지는 호흡기질환이나 심혈관질환, 뇌혈관질환 등 국민 건강을 크게 위협하고 있다. 뿐만 아니라 미세먼지는 자연 생태계에도 큰 위협이 되고 있다.

최근까지 학계에서 궁금해 했던 것이 있다. 적도 태평양 바닷물 에 녹아 있는 산소의 양(용존산소량)이 지난 수십 년 동안 지속적으로 감소하고 있는 것이다. 우선 생각할 수 있는 것은 바닷물이 따뜻해지는 것이다. 바닷물의 온도가 올라가면 올라갈수록 바닷물에 녹아 있을 수 있는 산소가 줄어들기 때문이다. 실제로 지구온난화가 이어지면서 바닷물이 점점 따뜻해지고 있고 그 영향으로 용존산소량이 줄어들고 있다.

그런데 적도 태평양의 용존산소량을 분석한 결과 지구온난화로 인한 바닷물의 수온 상승폭을 고려하더라도 그보다 더욱더 가파르게 산소가 줄어들고 있는 것으로 확인됐다. 특히 이 같은 현상은 1970년대 이후 뚜렷하게 나타났다. 지구온난화로 인한 수온상승 말고 또 다른 무엇이 있다는 것이다. 과학자들이 눈여겨 본 것은 다름 아닌 아시아, 특히 중국과 한국을 비롯한 동아시아 지역의 대기오염이다. 중국의 스모그, 한국의 미세먼지를 지목한 것이다.

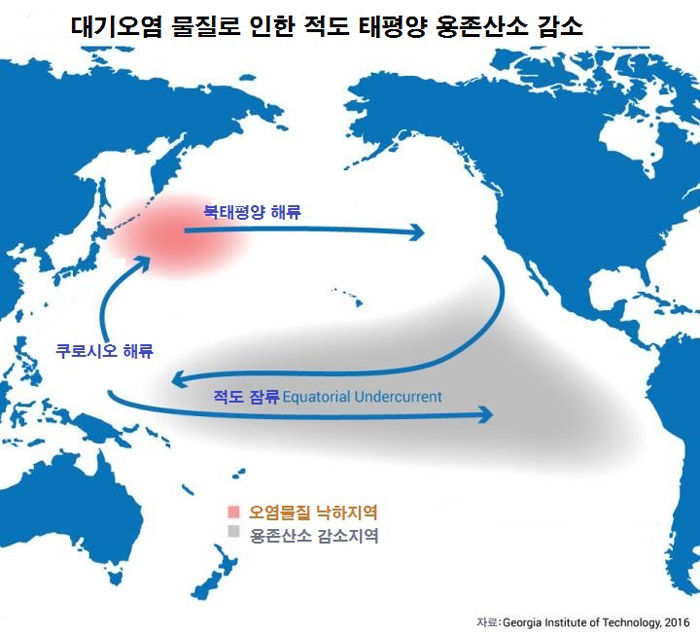

중국과 한국을 비롯한 동아시아에서 발생한 대기오염 물질은 서풍을 타고 동쪽인 태평양으로 이동하게 된다. 무겁고 큰 먼지는 오염 발생지역인 중국이나 한국에 곧바로 떨어지겠지만 작은 먼지는 좀 더 멀리 날아가 태평양에 떨어진다. 아주 작은 먼지는 5일 정도면 미국 본토까지도 날아간다.

미국 조지아공대(Georgia Institute of Technology) 연구팀은 동아시아 지역에서 방생하는 오염물질로 인해 적도 태평양의 용존산소량이 줄어든다는 사실을 처음으로 밝혀냈다(Ito et al., 2016). 동아시아에서 발생한 먼지는 서풍을 타고 태평양으로 이동해 많은 양이 아시아 대륙의 연안인 일본 동쪽 해상에 떨어지는데 이렇게 떨어진 미세먼지가 해류를 타고 1만km 이상 떨어진 적도 태평양까지 이동해 용존산소량에 영향을 미친다는 것이다(그림 참조).

중요한 것은 오염물질 중에 들어 있는 철과 질소 성분이다. 철은 생물체에 꼭 필요한 미량 원소인데 일반적으로 육지와 접해있는 연안을 제외한 넓은 해양에서는 철이 부족한 경우가 많다. 따라서 해양에 철이 충분히 공급될 경우 식물성플랑크톤 같은 생물체가 더욱더 잘 자라게 된다. 특히 질소는 대표적인 영양염류다. 농부가 식물이 잘 자라도록 질소비료를 뿌려 주듯이 오염물질에 포함된 질산염이 해양에 영양염류를 공급하는 것이다.

결국 대기 오염물질이 해양에 많이 떨어진다는 것은 한편으로는 해양의 식물성플랑크톤이 대량 증식할 수 있는 여건이 형성된다는 것을 의미한다. 식물성플랑크톤이 늘어나면 늘어날수록 광합성을 많이 하게 되고 대기 중으로 내뿜는 산소는 늘어난다. 문제는 광합성으로 많이 만들어진 유기물이 결국은 바다 아래로 가라앉는다는 데 있다. 유기물이 바다 아래로 가라앉게 되면 바닥에 있던 박테리아가 유기물을 분해하게 되는데 이 과정에서 바닷물에 녹아 있던 산소가 소비된다.

미세먼지가 공급하는 철과 질소가 늘어나면 식물성플랑크톤이 늘어나고 광합성을 많이 하면 많이 할수록 유기물이 늘어나게 된다. 결국 바다 속에서 분해해야 할 유기물 또한 늘어나면서 바다 속에 녹아 있던 산소는 점점 더 줄어드는 것이다. 이 같은 현상은 태평양 모든 해역에서 일어나지만 적도지역에서 가장 활발하게 나타나면서 적도 태평양 바다 속의 산소가 가장 크게 줄어드는 것으로 연구팀은 보고 있다.

바다 속 산소가 줄어들면 줄어들수록 바다 속 생태계는 위험에 빠질 수밖에 없다. 바다에 사는 동물 역시 산소 호흡을 하며 살아가는데 산소가 점점 줄어드는 만큼 서식지는 황폐화할 수밖에 없는 것이다. 식물성 플랑크톤이 먹이 사슬에서 가장 아래인 만큼 식물성 플랑크톤이 늘어나면 먹이사슬 상 위에 있는 동물이 늘어날 것처럼 생각되지만 결코 그렇지 만은 아닌 것이다.

미세먼지가 공급하는 철과 질소로 인해 과도하게 늘어나는 플랑크톤은 결국은 깊은 바다 속에 사는 동물의 생존을 위협할 뿐이다. 사라지는 바다 깊은 곳의 산소는 다시 채워지기가 쉽지 않기 때문이다. 뿐만 아니라 산소가 부족한 바닷물이 연안이나 다른 해역으로 이동할 경우 그 해역의 생물도 생존에 문제가 생길 수 있다.

기후변화가 바다의 용존산소량을 줄이고 미세먼지는 이 같은 작용을 증폭시키는 역할을 하고 있다. 기후변화와 미세먼지 오염이 심해지면 심해질수록 태평양의 산소 고갈 해역은 넓어진다. 인간 활동이 태평양을 죽음의 바다로 만들고 있는 것은 아닌지 모를 일이다.

<참고문헌>

* Takamitsu Ito, Athanasios Nenes, Matthew Johnson, Nicholas Meskhidze, and Curtis Deutsch. Acceleration of oxygen decline in the tropical Pacific over the past decades by aerosol pollutants. Nature Geoscience, 2016 DOI: 10.1038/ngeo2717

![[취재파일] 미세먼지, 죽음의 바다 부르나](http://img.sbs.co.kr/newimg/news/20160510/200941277_1280.jpg)

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사