15년이 흐른 지금 대표적 철새 월동지였던 두 곳은 옛 명성의 흔적을 찾을 수 없을 만큼 초라했습니다.

번식지인 러시아와 중국 쪽에서 개체수가 증가한 게 원인이라는 설명입니다. 어쨌든 철새들이 많이 찾아왔다는 것은 우리나라 생태계가 건강하다고 평가할 수 있는 한 증거여서 반가운 소식입니다.

또 천수만 간월호도 지난 2000년 7만2천108마리에서 올해는 1만4천371마리로 줄었습니다. 15년 만에 시화호에서는 무려 15만 마리의 철새가 감소했고, 간월호에서는 6만 마리가 자취를 감춘 것입니다.

11월이나 12월 중순 쯤 십만 마리가량의 큰 기러기떼와 고방오리,청둥오리들이 관찰됐지만 대부분 남쪽 다른 곳으로 이동한 것입니다. 본격적인 겨울이 시작되기 전에 떠난 것에 주목해야합니다. 시화호의 사정도 크게 다르지 않았습니다. 흔하디 흔하던 오리떼 일부만 관찰 될 뿐이었습니다.

기온변화는 크지 않은데 철새들이 머물지않고 떠났다는 것은 월동지로서의 조건을 상실했기 때문입니다. 먹이 부족이나 사람들의 간섭과 방해가 주 요인입니다. 월동지로서의 철새 서식환경이 파괴돼 새들이 외면했다고 봐야합니다.

철새 월동지로서 간월호의 가장 큰 장점은 끝 없이 펼쳐진 천수만 간척지 평야지대로 둘러싸여 있다는 사실입니다. 서산, 태안, 홍성 등 3개 시.군에 걸쳐 면적만 무려 1만1백여 헥타르에 이를만큼 광활한 곡창지대입니다. 천수만 간척지 A지구의 경우 서산지역 5천133ha 홍성 1천323ha이고, B지구는 태안 2천253ha 서산 1천518ha에 이릅니다.

이 드넓은 곡창지대에서는 벼농사를 짓고 있어 추수 후 논바닥에 떨어진 낙곡이 철새들의 먹이로 쓰였습니다. 그런데 몇년 전부터 농민들이 볏짚을 가축먹이용으로 쓰거나 팔기위해 대부분 거둬 갔습니다. 철새 보금자리였던 추수 후 논바닥은 흰천으로 볏짚을 둥그렇게 말아둔 ‘곤포 사일리지’ 덩어리들이 차지했습니다.

곤포사일리지는 수분이 많은 볏짚을 진공 저장해 발효시키는 것을 말합니다. 이 볏짚 한 덩어리에 5만원~6만원 가량 하는 것으로 알려졌습니다. 논 주변에는 볏짚을 사겠다는 광고 현수막도 나 붙어있습니다. 축산 농가들에게는 요긴한 사료이기 때문입니다.

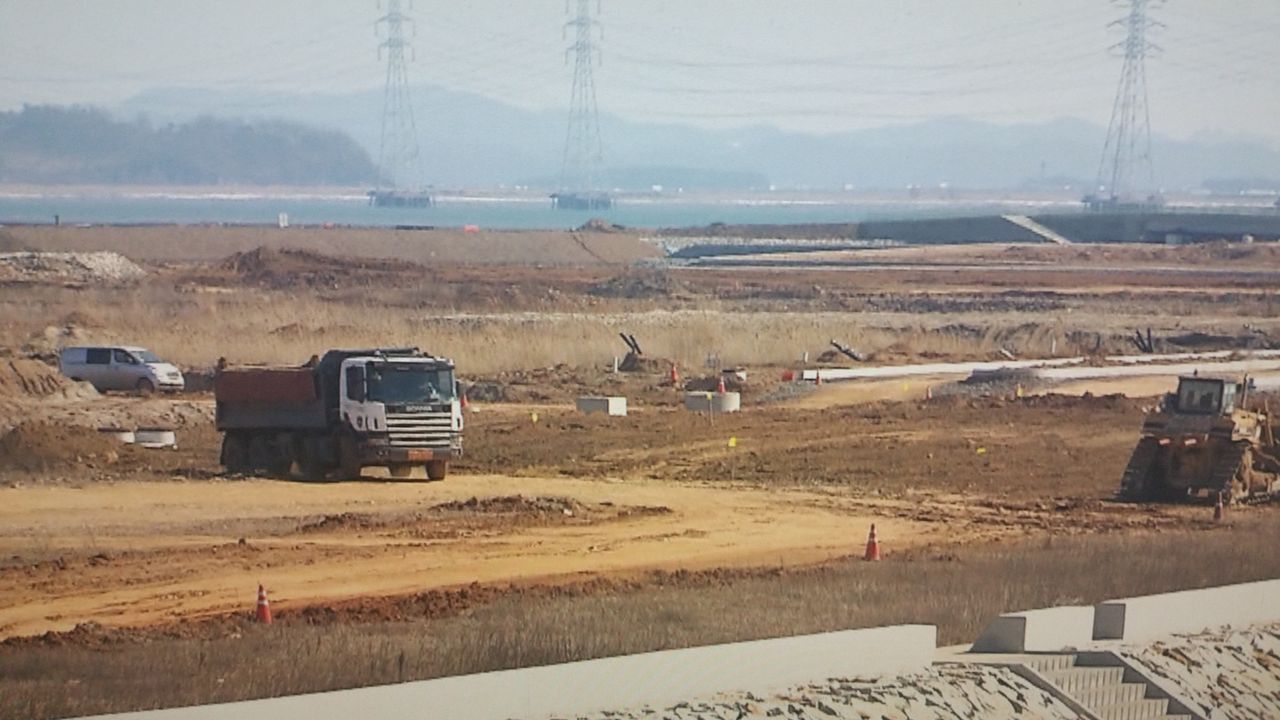

당연히 먹이가 부족할 수밖에 없는 것입니다. 또 태안 쪽 B지구 2천253ha 가운데 1천100ha는 관광레저형 기업도시로 개발중 이어서 철새 먹이원으로서의 농경지 면적은 그만큼 줄어들었습니다.

수 년째 진행되고있는 간월호 농수로 정비공사도 철새의 서식을 방해하는 요인입니다. 중장비가 오가며 하루 종일 흙을 퍼 실어 나르는데 대해 철새들이 불안을 느끼는 것은 당연한 일일 것입니다. 게다가 최근에는 붕어를 낚겠다며 간월호에 낚시꾼들까지 몰려들어 하루종일 그늘막을 치고 머물고 있습니다.

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

![[단독] "전혀 모른다"더니…쿠팡 노동자 숨진 직후 반전](http://img.sbs.co.kr/newimg/news/20251224/202140974_300.jpg) 동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

동영상 기사

댓글